Joséphine Baker. Je ne sais pas vous, mais moi quand j’entends ce nom, je visualise un chapelet de bananes agité autour des hanches d’une afro-américaine plutôt délurée. Ensuite, grâce à feu les Brandgelina qu’elle a inspirés, je me rappelle qu’elle a aussi adopté autant d’enfants que sa ceinture comptait de fruits jaunes.

Mais j’ai récemment découvert une facette insoupçonnée de l’illustre comédienne. Enfin, insoupçonnée pour moi, mais moi je plane souvent. Peut-être étiez-vous au courant ? Joséphine a été sous-lieutenant des forces aériennes françaises et agent du contre-espionnage. Retour sur l’effervescente vie de Joséphine Baker !

La biographie de Joséphine Baker : des ghettos du Missouri aux éclats de Paris

Danser et faire le pitre début 1900 : une urgence dès l’enfance

Joséphine Baker naît Freda Joséphine McDonald, le 3 juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri. D’origine afro-américaine, amérindienne et espagnole, elle vient d’une famille d’artistes fauchés et danse depuis son enfance, pour se réchauffer disait-elle. Ce qui paraîtra plus tard d’une facilité déconcertante aux yeux du public est le fruit d’années de travail dès le plus jeune âge.

En 1921, de spectacles improvisés pour distraire les files d’attentes des théâtres aux scènes des cabarets, Freda l’intrépide finit par tenter sa chance à Broadway. Elle a 16 ans. Et devinez quoi ? Elle s’est déjà mariée deux fois, à 13 et 15 ans. Elle divorcera quatre fois, notamment du fameux Baker. Sacré caractère.

L’envol pour Paris l’inconnue à 19 ans et le succès immédiat

Nouvellement racheté, le Théâtre des Champs Élysées cherche son public et un spectacle. Ce sera la scandaleuse Revue nègre, avec Joséphine en meneuse affriolante. Financée par un impresario, la jeune fille de 19 ans débarque à Paris en 1925 au sein d’une troupe qui compte Sidney Bechet comme illustre inconnu.

Sa fraîcheur, sa détermination, son déhanché sauvage et son lumineux sourire déclenchent ce qu’il faut bien appeler une Bakermania.

Et les voilà, ces images en noir et blanc que nous avons toutes et tous d’elle :

Joséphine déroule la partition exotique attendue, s’amuse et dénonce cette image des colons envers leurs colonisés : une indigène grimaçante noire et nue, roulant des yeux, objet de fantasmes. Avec en prime des pas frénétiques du Charleston en vogue aux États-Unis quand les Français piétinent encore sur la valse.

Choc frontal total. Baker la sulfureuse aux bananes détonne et séduit. Le succès fulgurant est si colossal qu’on lui propose d’écrire ses mémoires… à 20 ans.

Fatalement, Paris succombe à son profond vibrato dans J’ai deux amours en 1930.

« On dit qu’au-delà des mers

Là-bas sous le ciel clair

Il existe une cité

Au séjour enchanté

Et sous les grands arbres noirs

Chaque soir

Vers elle s’en va tout mon espoir

J’ai deux amouuuuuuuuurs

Mon pays et Pariiiiiiiis

Par eux toujouuuuuurs

Mon cœur est raviiii »

Tournées européennes, tournée mondiale. C’est le tourbillon pour Joséphine Baker, qui devient une star planétaire, mais dont la couleur de peau en horrifie plus d’un. Elle écrit quelques livres et apparaît dans quelques films, mais ce pourquoi le public l’acclame et la veut, ce sont la danse et la chanson dans de froufroutantes couronnes de plumes.

À lire aussi : la biographie d’Ida Rubinstein, danseuse et icône des années folles.

La famille de Joséphine Baker : une tribu arc-en-ciel et un idéal de fraternité

Mariée au chef d’orchestre Jo Bouillon, elle subit une hystérectomie pendant la Seconde Guerre mondiale. De ce vide intime naît son projet de Rainbow Tribe : 12 enfants adoptés, du Japon à la Finlande en passant par la Côte d’Ivoire, le Maroc, la Colombie, la France, l’Algérie et le Venezuela. L’illustration de son idéal de fraternité universelle mêle des confessions supposées opposées : juif, animiste, musulman ou chrétien. Plan initial : n’adopter que des garçons pour éviter les attirances dans la fratrie. Mais le couple craque pour Marianne et Stellina.

Joséphine s’évertue à concrétiser son utopie d’universalité en créant le Village du monde en Dordogne, qui la mène à la ruine.

Les enfants côtoient des célébrités de tous univers : Fidel Castro, les Kennedy, Cocteau, Sophia Loren, Gabin, Alain Delon, Grace de Monaco, Maurice Chevallier, entre mille autres. D’ailleurs, que sont devenus les enfants de Joséphine Baker ? Des anonymes aux professions « sérieuses », comme l’avait voulu leur maman, très loin des strass et des paillettes.

Pilote, honorable correspondant, lieutenant : son engagement dans la Résistance et l’armée française

« C’est la France qui m’a faite. […] Vous pouvez disposer de moi comme vous l’entendez. »

Telles sont les paroles que rapporte, ému, l’officier Jacques Abtey du Service de renseignement de l’armée. Après avoir épousé le jeune Jean Lion, d’origine juive, Joséphine devient Française en 1937. Elle prouve aussitôt sa gratitude envers ce pays qui a révélé sa liberté, et entre en résistance. Comme toujours, elle fonce, mettant sa vie en péril.

La star commence par refuser les concerts dans Paris occupé et s’astreint à une correspondance avec quelques 4 000 filleuls de guerre. Puis, elle passe un brevet de pilote et rejoint les Infirmières Pilotes Secouristes de l’Air pour secourir les réfugiés de la Croix-Rouge.

Le Bureau des forces françaises libres cherche des personnalités et la recrute dès 1939 comme « honorable correspondant ». Pimpante dans les dîners d’ambassades et de consulats, elle s’informe avec décontraction des mouvements allemands et italiens, puis rédige des notes qu’elle cache dans son corsage. Délicieux, non ?

En 1940, elle abrite des réfugiés dans son château périgourdin des Milandes, fait installer un émetteur radio dans la tour et soutient le réseau de résistants du maquis voisin.

L’oiseau des îles traverse l’Atlantique tout sourire en offrant à l’officier qui l’accompagne une couverture d’artiste. Les précieux messages militaires traversent les frontières, écrits à l’encre sympathique sur ses partitions tandis que les douaniers n’ont d’yeux que pour elle.

Sillonnant le Maghreb ou le Proche-Orient en jeep pour soutenir le moral des troupes alliées, Joséphine se dépense et dépense sans compter. Elle se produit à ses frais partout où on le lui demande, et est gravement hospitalisée à plusieurs reprises.

En 1944, la danseuse de music-hall est promue sous-lieutenant de l’Armée de l’air et reçoit une petite croix de Lorraine en or de la part du général de Gaulle, puis une médaille de la Résistance en 1946. Enfin, en 1961, Joséphine Baker est faite chevalier de la Légion d’honneur et reçoit la croix de Guerre avec palme. Qui dit mieux ?

⏩ Lisez aussi notre article sur les femmes résistantes

Joséphine aux côtés des descendants d’esclaves afro-américains

Sur un autre front, Joséphine la métisse s’investit dans la revalorisation des cultures noires. En 1956, c’est la seule femme du premier congrès mondial des écrivains et artistes noirs, à la Sorbonne, où elle intervient comme conférencière.

Mais ça, c’est de ce côté-ci de l’Atlantique.

Car aux États-Unis, les noirs luttent encore pour leur liberté. Depuis l’abolition de l’esclavage en 1866, la ségrégation raciale des états sudistes est vive. Elle ne sera abolie qu’en 1964, au milieu du XXe siècle ! Rendez-vous compte ! Quand la star européenne s’y produit en 1951, on lui refuse l’entrée de certains hôtels.

Malgré diverses controverses, Joséphine rejoint le mouvement des droits civiques de Martin Luther King et…

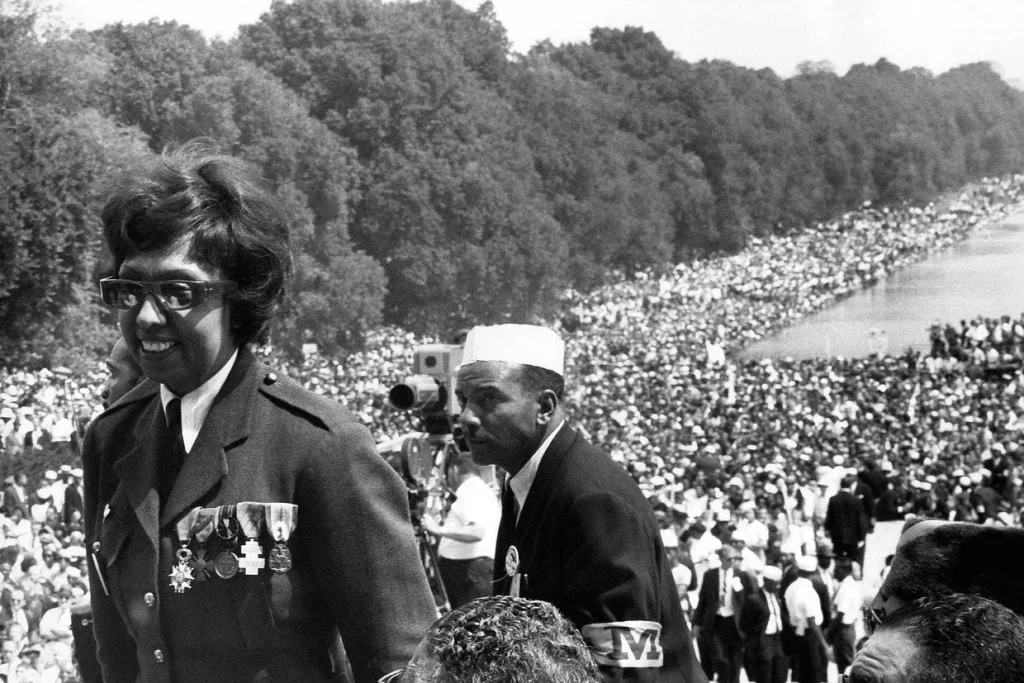

I have a dream. Le 28 août 1963, à Washington sous un soleil lourd, Martin Luther King organise une marche historique, puis déclame son rêve devant une foule vibrante, suspendue à ses mots. À 57 ans, Joséphine est là, seule femme à s’exprimer à la tribune pendant vingt minutes, vêtue de l’uniforme de la France libre.

« C’est le plus beau jour de ma vie. »

© DALMAS/SIPA

Découvrez aussi la vie d’Angela Davis, icône des luttes sociales aux Étas-Unis

Joséphine renoue avec le succès en France et tire sa révérence

Toujours adulée, la star connaît néanmoins une fin de carrière agitée, avec de nombreux revers financiers qui la conduisent à vendre son château qui l’abrita une trentaine d’années.

Joséphine l’infatigable s’endort pour ne jamais se réveiller quelques jours après une représentation à Bobino d’un spectacle éblouissant, saluant ses 50 ans de carrière. Le 12 avril 1975, elle tire sa révérence. De quoi est morte Joséphine Baker ? D’une attaque cérébrale qui succède à plusieurs infarctus, sans doute dus à l’épuisement de soucis familiaux et financiers.

Cette arrière-petite-fille d’esclave reçoit des funérailles nationales et les honneurs militaires.

Il y aurait encore tellement à dire sur la surnommée Tumpie ou Fifine, la petite danseuse de Saint-Louis devenue égérie mondiale :

- Qu’elle aimait passionnément la vie, les hommes comme les femmes.

- Qu’on lui prête des liaisons avec Hemingway, Simenon, Colette et Frida Kahlo.

- Qu’elle promenait parfois un léopard comme on sort son chien dans les rues de Paris.

- Que son effigie fit vendre aux parisiennes des années 30 du Bakerfix et du Bakeroil, une brillantine à la Betty Boop et une lotion bronzante.

Si Joséphine Baker était des adjectifs ?

Solaire, intelligente, extravagante, sulfureuse, combative, généreuse, humaniste, courageuse, héroïque, déterminée, aimante, militante. LIBRE.

En 2013, Régis Debray réclame sa panthéonisation. Elle est entrée dans le temple de la République française le 30 novembre 2021. En écho à sa chanson phare, Emmanuel Macron prononcera ces mots, empreints de reconnaissance :

« Ma France, c’est Joséphine. »

Sa vie au-delà des normes nous rappelle que la liberté s’acquiert. Elle est pour certains un douloureux combat, au-delà des préjugés et des frontières.

⏩ Envie de découvrir d’autres portraits hauts en couleur ? La vie de Frida Kahlo va vous surprendre !

En attendant notre prochain article, n'oubliez pas de suivre notre podcast sur ces Femmes qui Osent

7 Comments

[…] autre femme engagée ? Dans un registre plus léger, découvrez le portrait de la sulfureuse Joséphine Baker qui bouscula le paysage artistique français dans les années […]

[…] Redécouvrez la vie de Joséphine Baker, une autre danseuse libre du XXème siècle, qui osa dans bien des domaines. […]

[…] Redécouvrez la vie de Joséphine Baker, une autre danseuse libre du XXᵉ siècle, qui osa dans bien des domaines. […]

[…] Si la vie des danseuses aux destins exceptionnels vous passionne, lisez la biographie de Joséphine Baker et l’interview de Majida […]

[…] ⏩ Découvrir le portrait d’une autre espionne célèbre : Histoire de Jospéhine Baker […]

[…] Dans son imaginaire vestimentaire défilent les rubans de sa maman et les allures influentes de Joséphine Baker ou de Marlène Dietrich. Le lycée ? Pas pour elle. Elle abandonne après la seconde, intègre une […]

[…] et en colère, elle part, comme Joséphine Baker l’avait fait avant elle, pour l’Europe, ne revenant que périodiquement en Amérique, pour les […]