1875 : Madeleine Brès devient la première femme à obtenir un diplôme de médecine

Exercer la médecine en tant que femme au XIXe siècle relevait du défi. Au-delà des difficultés de la profession, fallait-il encore réussir à bouleverser les codes. En effet, faire des études et, encore plus, devenir docteur étaient exclusivement réservés aux hommes. Et pourtant, une dame audacieuse l’a fait ! Madeleine Brès a marqué l’histoire en devenant la première femme médecin en France. Pourquoi a-t-elle choisi ce métier ? Quel a été son parcours ?

Découvrez l’histoire passionnante de cette personnalité devenue un symbole de l’émancipation des femmes.

Les prémices insoupçonnées d’une vocation en médecine

Ni ses origines ni son mariage ne laissaient présager que Madeleine Brès allait devenir doctoresse. Il suffit d’une rencontre et d’une complicité entre deux femmes pour que naisse chez Madeleine un véritable engouement à guérir et à soulager les personnes malades.

Des origines familiales modestes

Madeleine Brès, née Gebelin, a vu le jour le 25 novembre 1842 dans le sud de la France, plus précisément dans le Gard, à Bouillargues. Elle vécut une enfance modeste, accompagnant ça et là son père dans l’exercice de son métier. Ce dernier était charron, profession de l’époque qui consistait à confectionner et à réparer les charrettes et chariots tractés par les animaux. Mariée à 15 ans, comme beaucoup de jeunes filles au XIXe siècle, elle donnera plus tard naissance à quatre enfants. Sa vie était ainsi ordinaire, sans aucun signe prémonitoire qu’elle allait devenir un symbole de la médecine en France.

Un contexte social défavorable à l’instruction des femmes

Les femmes du XIXe siècle étaient placées sous l’autorité de leur père ou de leur mari. Bien que la Révolution française leur ait attribué le statut de citoyennes, les femmes n’étaient pas pour autant plus libres. Leurs droits civils étaient bien inférieurs à ceux des hommes. D’ailleurs, sur le plan juridique, elles étaient considérées comme mineures et devaient demander l’autorisation de leur tuteur pour effectuer certaines choses, comme faire des études par exemple. En 1842, quand Madeleine Brès est née, l’école pour filles n’existait pas et le passage du baccalauréat ne leur fut autorisé qu’en 1867 à condition de le passer en candidat libre. Les facultés n’étaient ouvertes qu’aux hommes. Les femmes travaillaient cependant dans les usines, les champs, les magasins ainsi que dans la domesticité.

Une rencontre déterminante dans la vie de Madeleine Brès

Enfant, Madeleine avait pour habitude d’accompagner son père au travail, notamment à l’hôpital où ce dernier exerçait quelques travaux de charronnerie. Là-bas, elle se lie d’affection avec une religieuse chargée de prodiguer les soins aux malades. Cette dame confie alors certaines tâches à la fillette, notamment la confection des pansements. Volontaire et heureuse de venir en aide à des personnes souffrantes, Madeleine fait alors naître en elle une vocation inébranlable, exercer le métier de médecin. Quelle drôle d’idée à l’époque ! Une femme médecin, ça n’existait pas.

Le parcours chaotique de Madeleine Brès, première femme médecin en France

Bien au-delà des considérations juridiques et sociales, la femme du XIXe siècle devait affronter également la morale. Ainsi, une femme étudiante en médecine dans une université exclusivement réservée aux hommes relevait déjà du défi, en plus de la difficulté du métier. Son parcours fut alors jalonné d’obstacles, mais aussi de succès et de reconnaissance.

L’accès aux études, un obstacle de taille pour les femmes

Prétendre l’accès à la faculté de médecine n’était pas chose facile, surtout qu’il fallait avant cela obtenir le baccalauréat. Entreprise délicate à la fin des années 1800 pour une fille ! La jeune prétendante ne se décourage pas et demande l’autorisation à son mari, Adrien. Seulement, elle doit se résoudre à passer l’examen en candidat libre sans encadrement scolaire. Trois ans plus tard, elle obtient le baccalauréat. Elle s’inscrit ensuite en 1868 à la faculté de médecine de Paris. Une formalité de nos jours, mais une réelle difficulté pour les filles de l’époque ! Les candidats à l’université étaient exclusivement des hommes. Les femmes commençaient à peine à intégrer les cours universitaires. Ce n’est qu’en 1861 que la première femme, Julie-Victoire Daubié, entre à l’université de France. Mais le nombre reste encore faible pendant quelques années. Ainsi, dans ce contexte difficile, Madeleine a pu compter non seulement sur le consentement de son mari devant Monsieur le Maire, mais aussi sur le soutien de l’impératrice Eugénie, défenseuse de la liberté du travail et de celui de Victor Duruy, alors ministre de l’instruction publique et favorable à l’éducation des jeunes filles.

La féminisation de la médecine : une affaire de mœurs

La femme des années 1800 n’avait pas sa place sur les bancs des écoles, encore moins ceux de la faculté de médecine. Les préjugés sur les individus de sexe féminin allaient bon train. La femme était considérée comme un être faible, sa force physique n’était pas jugée suffisante pour exercer le métier de docteur. Et puis, il était dit que ses menstruations et ses grossesses amenuisaient encore plus cette capacité. Les plus virulents diront que la femme possède une nature contraire aux exigences médicales, à savoir un excès de sensibilité (notamment à la vue du sang), un manque de sang-froid, de sérieux, d’instruction et même d’intelligence. Heureusement, les critiques malveillantes ne sont pas les seules appréciations des hommes que Madeleine va rencontrer sur son chemin. Nombreux professeurs, internes et médecins reconnaissent ses qualités, sa détermination et son audace. Le doyen de la faculté de médecine de Paris, le professeur Charles Adolphe Wurtz, fut d’ailleurs le premier homme à être conquis par la volonté de la jeune femme. C’est auprès de lui que Madeleine vient demander son inscription aux études de médecine. Bien qu’étonné, il fut enthousiaste et favorable à sa requête.

Une détermination couronnée de succès

En 1869, Madeleine Brès entre comme stagiaire à l’hôpital de la Pitié à Paris, puis remplace les médecins mobilisés pendant les périodes de guerres de 1870 et 1871. Le personnel de l’établissement reconnaît son travail irréprochable, son dévouement et un zèle remarquable. Même si l’autorisation de se présenter aux concours de l’externat et de l’internat lui a été refusée, la jeune apprentie docteur poursuit son cursus étudiant jusqu’en 1875, où elle présente devant le jury une thèse sur l’allaitement. Elle reçoit alors la mention “extrêmement bien” et devient ainsi la première femme médecin française. Madeleine se spécialise ensuite dans la pédiatrie et l’hygiène infantile, contribuant à l’amélioration des soins pour les enfants et les mères. Elle fonde sa propre crèche et s’occupe de la formation du personnel des écoles maternelles et des garderies de Paris. Elle devient une référence dans le monde de la puériculture, publiant un journal, Hygiène de la femme et de l’enfant, puis plusieurs ouvrages sur les soins des enfants en bas âge.

Madeleine Brès, un modèle pour toutes les femmes

L’engagement et le succès de Madeleine Brès ont ouvert la voie à d’autres femmes souhaitant elles-aussi faire carrière dans la médecine. Elle a surtout prouvé que les femmes pouvaient parfaitement exercer le métier de docteur. Non seulement cette pionnière en médecine a marqué la féminisation du métier, mais elle a également joué un rôle dans l’émancipation des femmes. Son histoire fut une source d’inspiration pour celles et ceux qui luttent contre les inégalités et aspirent à briser les barrières sociales.

Les femmes qui ont suivi l’exemple de Madeleine Brès

Madeleine Brès a ouvert la voie aux femmes dans le domaine médical en France. Après elle, plusieurs autres femmes ont marqué l’histoire de la médecine. Parmi elles :

- Augusta Klumpke : première femme à devenir interne des hôpitaux de Paris en 1886 ;

- Henriette Mazot : première interne en pharmacie en 1897 ;

- Marie Kapsevitch : première diplômée vétérinaire en 1897 ;

- Marie Curie : première femme à recevoir le prix Nobel en 1903, bien que son domaine soit la physique et la chimie.

D’autres viendront élargir la liste, mais la féminisation de la science et de la médecine est encore lente.

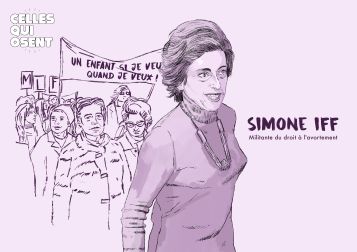

Les mouvements féministes à la fin du XIXe siècle

Madeleine Brès a évolué dans un contexte où la lutte des femmes pour la reconnaissance de leurs droits et l’arrêt de la soumission à la domination des hommes peinait à donner ses fruits. Le combat s’amplifie à la naissance de la IIIe République. Des associations recrutent des milliers d’adhérents et des journaux médiatiques se créent. Il faut dire que la loi proclamait à cette période de l’histoire l’infériorité du sexe féminin. Même si les femmes ont toujours travaillé (sans rémunération), leur place était considérée au foyer. Le XIXe siècle reste toutefois le début de l’émancipation des femmes et l’ouverture à de nouvelles carrières professionnelles, notamment grâce à l’industrialisation. En 1880, elles peuvent enfin aller au lycée, mais les femmes n’ont toujours pas pu obtenir le droit de vote, principale revendication des mouvements féministes.

Les distinctions et les hommages concernant la première femme diplômée de médecine

Madame Brès reçoit en 1875 la distinction d’officier d’Académie. Cette reconnaissance honorifique récompense les membres de l’université française pour leurs contributions exceptionnelles à l’éducation et à la culture. Puis, en 1885, elle est décorée de la distinction d’officier de l’instruction publique, titre témoignant des bons services d’une personne dans l’éducation. Elle obtient également plusieurs médailles de la faculté de médecine. Encore aujourd’hui, cette honorable diplômée de médecine est un symbole, surtout dans le milieu infantile. D’innombrables crèches, rues, écoles et établissements de soins portent son nom. Les hommages ne s’arrêtent pas là. En 2021, pour le centenaire de sa mort, la Poste édite un timbre à son effigie.

Madeleine Brès a eu un parcours professionnel difficile, parce qu’elle était une femme. Non pas parce qu’une femme manque de capacité, mais parce que les mœurs du XIXe siècle l’obligeaient à rester au foyer. L’audace et la persévérance de Madeleine ont permis d’ouvrir une brèche. Les personnes de sexe féminin s’émancipent peu à peu et peuvent être appréciées à leur juste valeur. La féminisation de certains métiers se multiplie, qu’il s’agisse du domaine médical, de la physique ou du droit. Mais le chemin est encore long. Si, aujourd’hui, la parité homme-femme semble avoir été atteinte au sein du personnel médical, des discriminations sexistes existent toujours, notamment à cause de leur éventuelle maternité. Par ailleurs, les femmes occupant des postes similaires aux hommes semblent toucher des rémunérations inférieures.

Une étude sérieuse affirme que 82 % des femmes se sont senties discriminées du fait de leur sexe dans leur parcours, y compris dans leurs études. La lutte n’est alors pas encore tout à fait gagnée !

Madeleine Brès : médecin pionnière

Résultats de la 4e vague du baromètre inégalités Femmes/Hommes à l’hôpital

En attendant notre prochain article, n'oubliez pas de suivre notre podcast sur ces Femmes qui Osent